*Por Amanda Silveira, Andressa Brzezinski, Isabela Chisté e Vitória Daitx

(Foto: Lua Santos)

Sem nome, sem casa, sem fim. No Brasil, milhares de pessoas desaparecem duas vezes: primeiro, da vida; depois, das estatísticas. Enterradas como “indigentes”, elas não têm idade, cor ou história nos registros oficiais. A ausência de dados sobre quem são revela como o Estado trata aqueles que já foram esquecidos pela sociedade.

Entre essas histórias está a de Maria, que nasceu em uma família simples no interior do Rio Grande do Sul. Sua mãe, como tantas mulheres brasileiras, precisou se mudar para a região metropolitana para sustentar a casa com trabalhos que exigiam força e resistência: inicialmente como gari, depois como faxineira da prefeitura. Quando Maria tinha apenas oito anos, a rotina da casa mudou. Cansada da convivência com um companheiro marcado pelo alcoolismo e por conflitos constantes, a mãe decidiu se separar e criar a filha sozinha.

O pai de Maria, além do vício, enfrentava problemas psiquiátricos que nunca foram diagnosticados ou tratados. Com o tempo, ele se tornou uma pessoa em situação de rua. A partir daí, a relação entre pai e filha virou uma lembrança distante, marcada por encontros esporádicos e notícias fragmentadas sobre sua sobrevivência. Em alguns desses encontros, Maria percebeu que o pai já não a reconhecia, como se a memória também tivesse se perdido junto com os documentos e a identidade.

Muitos anos se passaram. Maria recorda ter visto o pai pela última vez em 2018, muito antes da pandemia. Um dia, um familiar ouviu no rádio sobre um mutirão para pessoas que têm entes desaparecidos fazerem a coleta de DNA e verificar se havia correspondência com algum registro no banco de dados. Maria ficou com essa notícia na cabeça e decidiu ir até o Instituto Geral de Perícias (IGP) para realizar a coleta. Lá, foi orientada a abrir um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

Após essa etapa burocrática de registro e coleta, passou-se uma semana até que Maria recebeu uma ligação confirmando o que temia: o corpo do pai havia sido enterrado anos atrás como indigente.

A partir daí começou outra etapa burocrática: como dar nome a uma certidão de óbito, localizar onde o corpo havia sido enterrado e providenciar o transporte dos restos mortais para um túmulo com o nome dele. Um processo que deveria garantir dignidade se transformou em uma maratona de papéis, protocolos e esperas. É contraditório: para quem já foi invisível em vida, até a morte exige comprovação para existir.

“Lidar com a burocracia após a descoberta foi difícil. Apesar da dor, senti alívio em entender o que aconteceu e poder dar a dignidade para meu pai, que ele optou em não ter durante a vida. Ter um túmulo e uma certidão de óbito com o seu nome, ajudou a materializar a partida dele, e me deu o direito do luto, que era uma dúvida à anos.” relatou Maria.

RS tem quase 16 mil pessoas em situação de rua

A história da família de Maria não é exceção: ela espelha um quadro nacional que vem se agravando e que o Brasil só consegue enxergar parcialmente, já que os dados disponíveis dependem do acesso dessa população aos serviços públicos. Para quem atua diretamente no atendimento à população em situação de rua, conhecer essas histórias é fundamental. Como explica Isadora Fagundes, assistente social na Associação Intercomunitária de Atendimento Social (AICAS): “A história das pessoas é parte importante deste processo, pois ajuda a compreender a sua trajetória, como chegou até ali e identificar potencialidades visando a superação das vulnerabilidades”

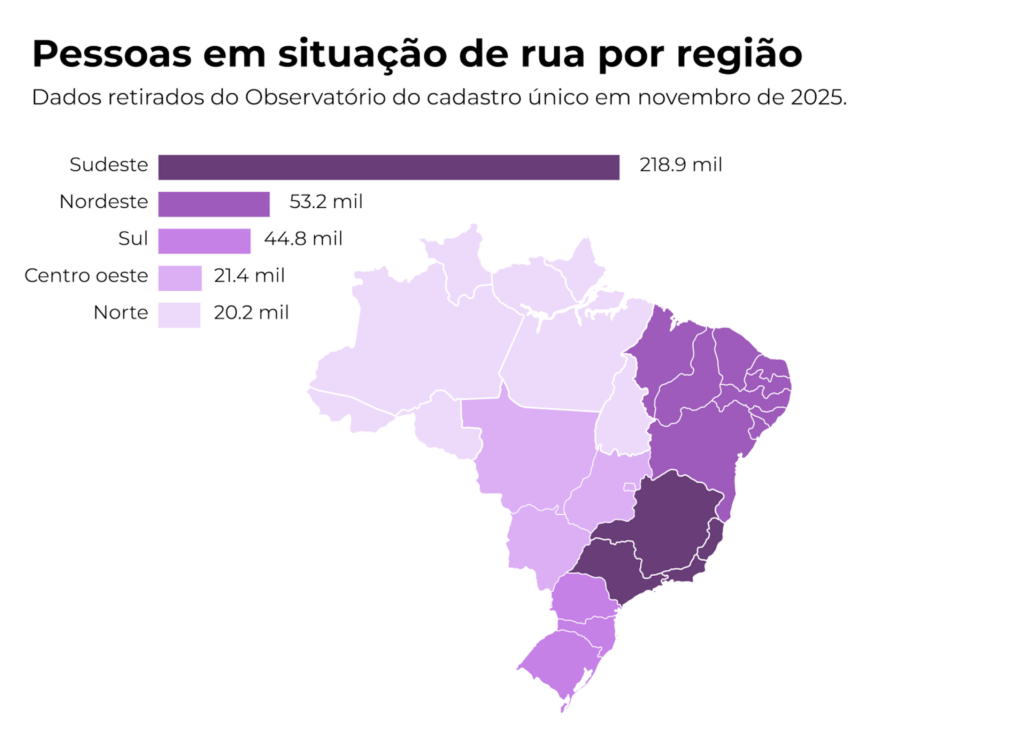

Em novembro de 2025, conforme dados do Observatório do Cadastro Único, o Brasil tinha 358,5 mil pessoas em situação de rua registradas, o equivalente a um em cada 595 habitantes. A concentração é desigual: a Região Sudeste reúne 61% do total, com destaque para o estado de São Paulo, que, sozinho, contabiliza 148.730 pessoas (41,5%). Entre os dez municípios com maior número absoluto de pessoas em situação de rua estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Campinas e Florianópolis, com quase 48% de toda a população em situação de rua contabilizada. No recorte do Rio Grande do Sul, são 15.906 pessoas nessa condição, sendo 6.420 apenas em Porto Alegre, que figura entre as capitais com maior concentração.

Para Ana Lídia Moreira Garcete, enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial IV (CAPS AD IV), as razões que levam alguém à situação de rua são amplas e atravessam diferentes dimensões da vida: “Desde quem teve rompimento com a família ou com companheiros e companheiras, até pessoas com transtorno mental associado ao transtorno por uso de substâncias. É uma variedade grande. Há também quem esteja há tanto tempo na rua que já se habituou ao movimento entre albergues, pousadas e a própria rua, e não consegue sair desse ciclo, muitas vezes por não cumprir os combinados nos acompanhamentos da saúde e da assistência social. Muitos também foram crianças e adolescentes institucionalizados, com laços familiares rompidos, e não conseguiram superar a situação de rua após deixarem as instituições ao completar a maioridade.”

Os caminhos que levam alguém à rua são múltiplos, mas os dados revelam padrões claros. Em 2025, os principais motivos apontados foram problemas familiares (41,8%), seguidos por desemprego (36,8%), alcoolismo ou uso de drogas (30%) e perda de moradia (27%). Esses números mostram que a situação de rua não é fruto de escolhas individuais, mas de vulnerabilidades sociais acumuladas.

O perfil da população em situação de rua no Brasil expõe desigualdades históricas. A maioria são homens (87%), adultos (55% entre 30 e 49 anos) e negros (70%). Essa composição revela como gênero e raça se cruzam na vulnerabilidade social: homens negros são os mais afetados, refletindo padrões estruturais de exclusão. Além disso, 15,7% declararam alguma deficiência, principalmente física.

Lembrando que esses dados só contabilizam as pessoas em situação de rua que efetivamente acessaram a política de assistência social e foram cadastradas, não contemplando necessariamente toda a população em situação de rua do país.

A trajetória do pai de Maria evidencia como a invisibilidade da população em situação de rua não termina com a morte. Muitas dessas pessoas, após anos sem acesso a políticas públicas, acabam entrando em outro espaço de apagamento: são enterradas como “indigentes”. Se, em vida, não tiveram registro, acompanhamento ou proteção; na morte, perdem até o nome. É nesse ponto que as duas dimensões da exclusão se cruzam, a rua e a vala comum.

A falta de resposta também é uma resposta

Para compreender quem são as pessoas enterradas como “indigentes”, a reportagem solicitou informações ao Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP) por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A resposta foi direta: não existem dados tabulados sobre o perfil dessas pessoas, nem idade, nem raça, nem gênero. Essa ausência não é apenas uma limitação técnica; é um sintoma da invisibilidade institucional. No entanto, de acordo com divulgações públicas do próprio IGP, o instituto já promoveu a identificação de mais de 100 restos mortais por meio do Banco de Perfis Genéticos. Entre esses casos está o pai de Maria, identificado como o número 106.

Outro ponto a ser questionado é o próprio termo “indigente”, ainda usado nos registros oficiais, que carrega uma carga desumanizante. A palavra sugere ausência de valor, como se a pessoa deixasse de ser gente. Para Mariana Cezar, assistente social e cientista social no Pop Rua, “é um termo inadequado, e reflito que poderia haver uma busca mais qualificada sobre a identidade do indivíduo”. Quando o Estado não coleta dados e ainda adota uma linguagem que apaga identidades, reforça um ciclo de exclusão que começa na vida e se perpetua na morte.