Jornalista e ex-membro do DCE da UFRGS fala de suas memórias como militante estudantil em Porto Alegre

“Eu convocava os estudantes pelo rádio para a passeata de resistência no Paço Municipal. Foi quando comentei que logo os militares receberiam ‘latinhas’ pelo ato heroico de espancar quem deveriam proteger. Não consegui nem a sair das dependências da pequena emissora”, recorda o jornalista Florêncio Castilhos, 74 anos, preso em Porto Alegre durante a Ditadura Militar, com apenas 14 anos de idade, por lutar contra a interferência do regime no sistema educacional.

Após ser levado, lembra que foi forçado a beijar uma medalha e dizer que se sentia honrado em estar na presença de um militar. “A cada 30 minutos, esfregavam a medalha nos meus lábios, a ponto de eu não conseguir mais falar. Meu tio, que era militar com alta patente, mesmo sabendo o que estava acontecendo, só me tirou de lá quando eu não tinha mais condições de beijar a medalha e nem de falar”, conta. “Fui levado para o Palácio da Polícia e colocado em uma peça onde outro estudante estava sendo torturado”, completa.

No local, Castilhos foi forçado a escrever um bilhete no qual deveria explicar como seria feito um atentado, com uso de coquetel molotov, contra um ônibus da Auto Viação Presidente Vargas, linha do bairro Glória, que se deslocaria em hora de pico. “Provavelmente eles iriam fazer o ato e nos culpar, inclusive com a prova documental do bilhete. Fiquei lá cerca de 36 horas e, quando saí, passei dias sem ter condições de falar, me alimentando apenas com líquidos, através de um canudinho”, recorda.

Mas esta não foi a primeira experiência relacionada à Ditadura Militar da qual se recorda o comunicador nascido na capital gaúcha, e hoje morador de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. “Lembro como se fosse hoje: meu pai trabalhava no Palácio Piratini e, naquele dia 25 de agosto de 1961, acordamos com todas as rádios tocando marchas militares”, conta Castilhos, fazendo referência ao episódio da renúncia do presidente Jânio Quadros, momento em que os militares se negaram a cumprir a Constituição e empossar o então vice-presidente, João Goulart.

Na época, Florêncio tinha 11 anos, e lembra de sua mãe recomendando ao marido que ele não trabalhasse naquele dia – pedido que não foi atendido. “O carro oficial do Palácio do Governo foi buscar meu pai como de costume. Ele ficou uma semana sem voltar para casa”, relata.

Enquanto sua mãe chorava a ausência do marido, o filho do casal descobria um novo sentimento em meio ao cenário incerto que se instaurava a sua volta. “Passei a acompanhar as notícias e ter orgulho de pertencer ao grupo que demonstrava seu patriotismo, defendendo o cumprimento da Constituição”, explica.

Florêncio relata que, até 1964, ainda conseguia desfrutar de sua liberdade sem grandes preocupações. Ouvia as músicas que tinha vontade e usava seu direito de expressão. Os adolescentes da época rendiam-se às tendências vindas dos Estados Unidos, a começar pela moda. Calças e jaquetas jeans — na época chamado de brim — ocupavam espaços nos guarda-roupas do público jovem. “A bebida que dava status era Coca-Cola; no cabelo usávamos brilhantina. Para completar, andávamos pilotando uma lambreta ou vespa e nos intitulávamos playboys”, lembra.

Mas, aos poucos, o grupo de estudantes do qual ele fazia parte foi percebendo que os militares queriam se perpetuar no governo, e não apenas “reestabelecer a ordem”, conforme o discurso propagado na época. “Os militares começaram a impor seu poder de forma tão violenta que, em dado momento, com o Ato Institucional nº5 (AI-5), suspenderam todos os nossos direitos e garantias constitucionais e individuais, incluindo o princípio básico de todo o cidadão, que era o da defesa. Não poderíamos constituir um advogado para nos defender se fôssemos presos pelo regime”, explica.

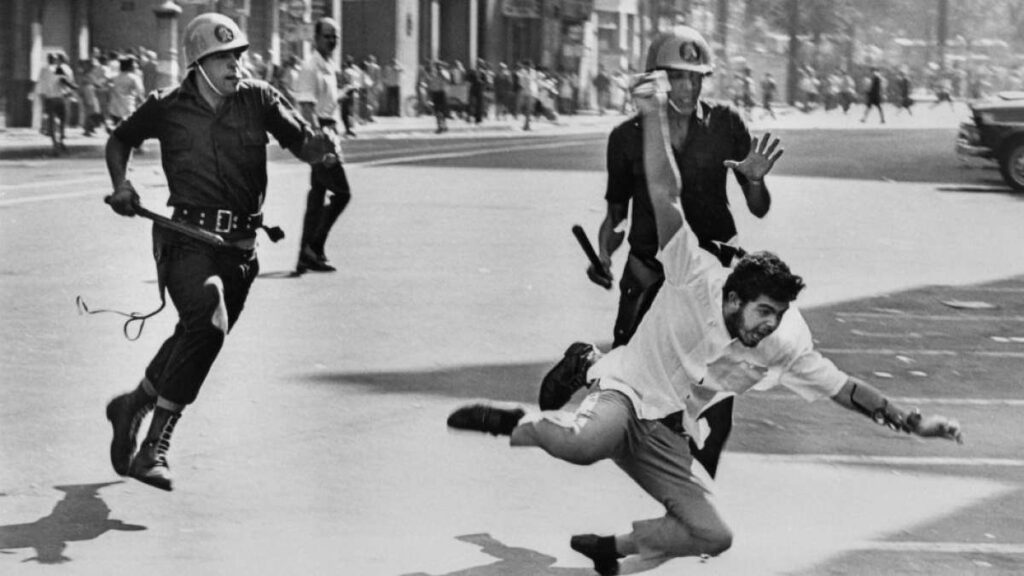

A partir desde período, os jovens começaram a participar em movimentos que foram muito relevantes para a resistência no RS, como a União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas (UGES) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em pouco tempo, mesmo sabendo que poderiam ser reprimidos de forma violenta, centenas de estudantes se reuniram e foram às ruas fazer suas reivindicações – que a esta altura se espalhavam por diversas cidades do país.

Em outro episódio, Florêncio lembra que, ao chegar à sede da UGES, encontrou a porta derrubada e os bens revirados. Ele e seus companheiros começaram a colocar as coisas de volta no lugar, mas, quando estavam prestes a concluir o trabalho, foram surpreendidos por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Florêncio comprovou ser membro do DCE e foi liberado, mas os colegas da UGES foram detidos. Durante três dias, o grupo sofreu tortura física e psicológica.

Analisando hoje o cenário político, e a partir do que percebe dos jovens da atualidade, Castilhos pondera sobre a ausência de lideranças estudantis independentes. “Talvez não tenha sido apenas o regime de exceção que, durante 20 anos, não deixou que se criassem líderes, mas também a alienação promovida pela tecnologia digital, que vem tirando o foco dos jovens da realidade em que vivemos. O problema do coletivo deixou de ser o problema de cada um – o que muito me preocupa”, pontua.

Por: Clarice Almeida